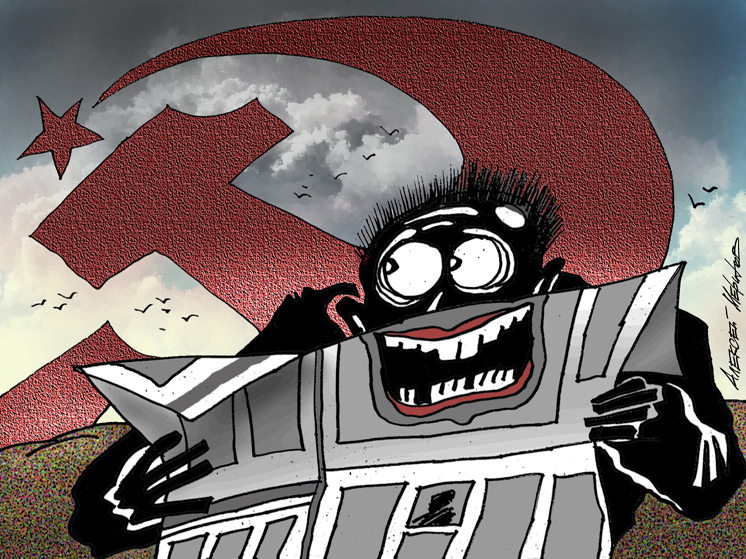

Лубочный образ советского прошлого совсем не безобиден Поделиться

Ложные представления о действительности всегда опасны: уверенный выезд на перекресток на красный, ошибочно принятый за зеленый, приведет к трагическим событиям. А ложное представление об истории может привести к трагедии целые страны и народы.

тестовый баннер под заглавное изображение

Когда ответственные историки, общественники, политики изучают советский опыт и признают его ценность, это замечательно. Но некоторые политиканы, почувствовав теплое отношение большого числа сограждан к прошлому, смело перешагивают грань объективности и начинают ваять мифы. Главный из них — о благодатной чудодейственности «крепкой руки», способной «навести порядок», и о сознательности граждан.

И вот уже Советский Союз представляется страной-утопией, царством справедливости и благоденствия, где не было социальных противоречий, а счастливые рабочие и крестьяне слились в безусловном единении с чуткой, но жесткой партийной властью.

Но, может быть, этот лубочный образ безобиден? Почему бы обывателям не нежиться в ностальгии о былых временах порядка и единения? Может быть, на пути прогресса не страшно переставлять идеалы из будущего в прошлое?

Увы, общественный выбор между «идем вперед» и «возвращаемся» вовсе не безопасен. В нашем мире время идет только вперед, и все окружающее развивается, пробивая пути в будущее. В прошлое не повернуть, в одну реку невозможно войти дважды. А попытки реставрировать ушедшее приводят общества и страны к деградации. Тем более если представления об «утраченном рае» иллюзорны. Но этот риск существует в долгосрочной перспективе, а есть еще один, уже сейчас действующий аспект мифологизации прошлого.

Сравнивая день нынешний, полный разнообразных проблем, и миф о безупречном прошлом, люди копят в себе негатив и недовольство. Так всегда бывает, если нашу шершавую реальность сравнивать с гладенькой сказкой. А некоторые политические силы спешат использовать недовольство, вовсю эксплуатируя создаваемые ими же мифы.

Но жизнь, в отличие от мифов, никогда не была гладкой. В те времена, которые представляются ныне дружным, мирным трудом сознательных рабочих во благо Родины, промышленность страдала от забастовок — да-да, рабочие не могли договориться с рабочей властью. Причем сознательность бастующих была не на высоте.

Например, в мае 1926 года забастовали формовщики Бытошевского чугунолитейного завода. Причем среди 250 бастующих было 80 комсомольцев и 20 коммунистов. Рабочие требовали невозможного — задрать им расценки так, что себестоимость пуда литья поднялась бы до 6,37 рубля, хотя цена продажи с завода составляла 5,17 рубля. Ни коммунистов, ни комсомольцев ничуть не трогали проблемы завода и народного хозяйства, они просто хотели жить лучше — сразу, сейчас, и неважно, кто и как это мог обеспечить.

Были забастовки и со вполне справедливыми требованиями. Частенько народ восставал против народной власти из-за недоедания или отвратительных бытовых условий. Вот факты из сводки за осень 1930 года: «На Думиничском чугунно-металлическом заводе в столовой обеды приготовляются большей частью без мяса. Столовая содержится грязно, посуды недостаточно. В конце августа в выданном в столовой хлебе была обнаружена запеченная крыса.

На заводе «Профинтерн» часто остаются без обеда 100 и более рабочих. Отмечен случай, когда бригадир, не получивший обеда, свалился от усталости.

На суконной фабрике им. Ленина в столовой №1 в пище попадаются куски стекла, волосы и т.п.

На Рожновской каблучно-колодочной фабрике при обследовании столовой социально-бытовой комиссией отмечено, что хлеб хранится в сараях, в бочках и портится. Для заведующего столовой и его друзей приготовляются особые обеды, которые подаются им в особые комнаты. В обедах для рабочих попадаются папиросные окурки и мухи».

В этом же отчете указаны причины такого положения — бесхозяйственность, если не сказать полный бардак: «Барица. Прибывший в адрес ЦРК вагон мяса не был своевременно выгружен. Испортившееся мясо было переработано в колбасу, но колбаса получилась непригодная для употребления.

Смоленск. Полученная в августе капуста (8 вагонов) свалена кучами в складах и подвергается порче. Ожидается прибытие еще одной крупной партии капусты.

Значительное количество голландского сыра хранится небрежно, в неподходящих условиях, несмотря на имеющиеся в наличии незагруженные склады Молокосоюза».

Такое положение было повсеместным и тянулось из года в год. Погодите, но ведь в гладком мифе «сильная рука навела порядок»! Или к 30-му году еще не успела? Давайте посмотрим, что было позже.

Забастовки «прекратились» в 1932 году после статьи члена редколлегии «Правды» Емельяна Ярославского «Перестроиться надо немедленно» с критикой уже снятого, после серии забастовок и беспорядков, партийного руководства Ивановской области. Сталин отреагировал: «Протестую против опубликования в «Правде» статьи Ярославского о рабочих волнениях в Иваново-Вознесенске и смене там партруководства. Статья — явно неправильная с фактической стороны и вредная политически. Своей статьей Ярославский дал иностранным корреспондентам возможность писать о «новом Кронштадте», якобы «диктовавшем последние решения ЦК и СНК о колхозной торговле». Кто дал Ярославскому право выступать с такой статьей, наносящей вред партии и явно выгодной нашим врагам? Почему редакция «Правды» допускает такие безответственные выступления? Почему дают Ярославскому бесконтрольное право пользоваться оружием, которым он не владеет и которым сплошь и рядом злоупотребляет во вред партии? Нельзя ли этому положить конец?»

Вместо того чтобы устранить причины забастовок и волнений, на информацию о них наложили гриф секретности, параллельно начав закручивать гайки. Апофеозом «крепкой руки» стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Из рабочих сделали крепостных, пригрозив уголовным наказанием. За первые два месяца за невыход на работу, будь то прогул или участие в забастовке, осудили более полумиллиона человек. Но порядка навести так и не удалось.

С началом Великой Отечественной войны трудовое законодательство стало еще более жестким. В промышленность мобилизовывали как на фронт, и бегство с завода считалось дезертирством с трудового фронта. Однако сознательность и ответственность рабочих снова не стали тотальными.

Даже совсем несознательному гражданину понятна важность оборонной промышленности во время войны. Но даже на предприятиях наркомата боеприпасов была достаточно высокая текучка кадров и дезертиры составляли немалую часть покинувших заводы. В 1941-м беглецов было чуть больше тысячи, в 43-м — 13 тысяч, в 44-м — более 19 тысяч, а это 35% от всех уволенных.

Ни сознательность, ни до предела затянутые гайки не могли заставить всех поголовно стоять в едином строю, все равно находились предатели общего дела. Пока миллионы совершали трудовой подвиг, ковали в тылу нашу Победу, нашлись десятки тысяч дезертиров.

К слову, дезертиры и перебежчики были и на фронте. Исследованные российскими историками учетные документы немецких армий на Сталинградском направлении показали, что, например, в сентябрьских боях 1942-го количество пленных, взятых 6-й армией, составило 28 633 человека, численность перебежчиков — 2232. Целый полк.

Это реальность. И она настолько отличается от мифа, что вовсе не хочется возвращаться в прошлое.

Да, в обществе всегда были недовольные, несознательные, ушлые, преступные. Было очень, очень много неустроенности, неразберихи, беспорядка. Всегда были и противоречия, которые доходили до открытых выступлений, протестов, забастовок. И карательные меры «твердой руки» не излечивали социум от этих недугов. Если знать факты и честно сравнивать наше сегодняшнее российское общество с советским, но не с мифом о нем, придется признать, что сейчас наблюдается гораздо больше гражданской ответственности и порядка.